Windows 11基本情報

まだWindows 11に移行していないお客様へ

Windows 11移行の重要性とPC選定のポイント

2025年10月14日にWindows 10のサポートが終了

Windows 10のサポートは2025年10月14日に終了しました。セキュリティ更新が提供されず技術支援も受けられなくなるため、サイバー攻撃の危険性が増大し、業務システムの停止やデータ流出といった深刻な事態につながる可能性があります。 Windows 11への移行は、ビジネス継続性とデータ保護の観点から極めて重要です(※1)。

本コンテンツでは、まだWindows 11への移行がお済みではない方に、「セキュリティリスクの軽減策」や「スムーズな移行計画」「最新PC選定のポイント」などをわかりやすく解説していきます。

※1:IPA独立行政法人情報処理推進機構『Windows 10 のサポート終了に伴う注意喚起』

セキュリティの脅威と影響

増加し続けるサイバー攻撃

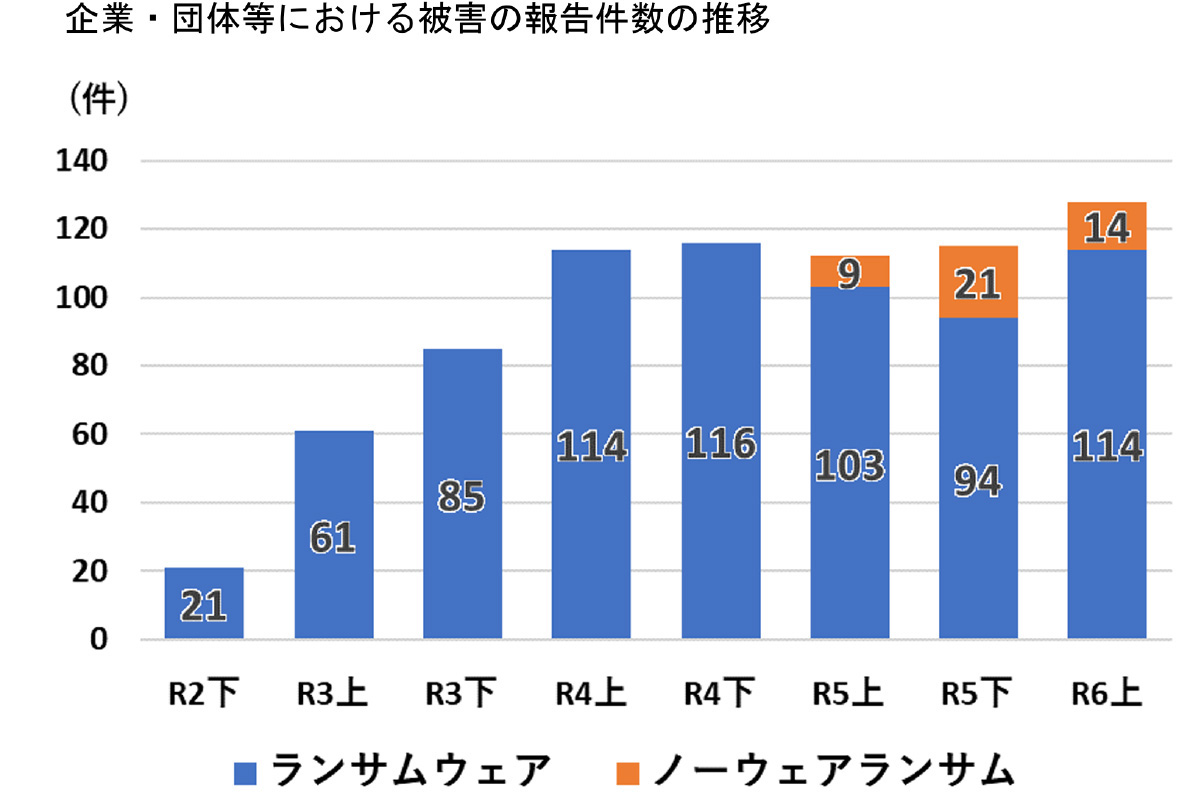

近年、サイバー攻撃は増加傾向にあります。警察庁の調査(※2)によると、令和6年上期のサイバー犯罪の検挙件数は、3年前に比べて約2倍に増加していることがわかります。

※2:警察庁『令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について』

特に、近年の被害の傾向として、新たな攻撃手法である「ノーウェアランサム」が急増しています。従来のランサムウェアは、ファイルを暗号化してシステムをダウンさせ、機能不全の状態で身代金を要求しますが、ノーウェアランサムは異なります。ノーウェアランサムはデータを暗号化するのではなく、機密情報自体を盗み出し、そのデータを公開しないことの代わりとして身代金を要求します。つまり、情報漏えいが攻撃者の手により実行されることで、攻撃を受けた企業は、その評判や信頼性を損ない、長期にわたって被害を受ける可能性があります。また、データを暗号化しないことで、攻撃者は工数をかけずに手軽に攻撃できるため、被害が広がることが懸念されています。

中小企業へのサイバー攻撃が増加中

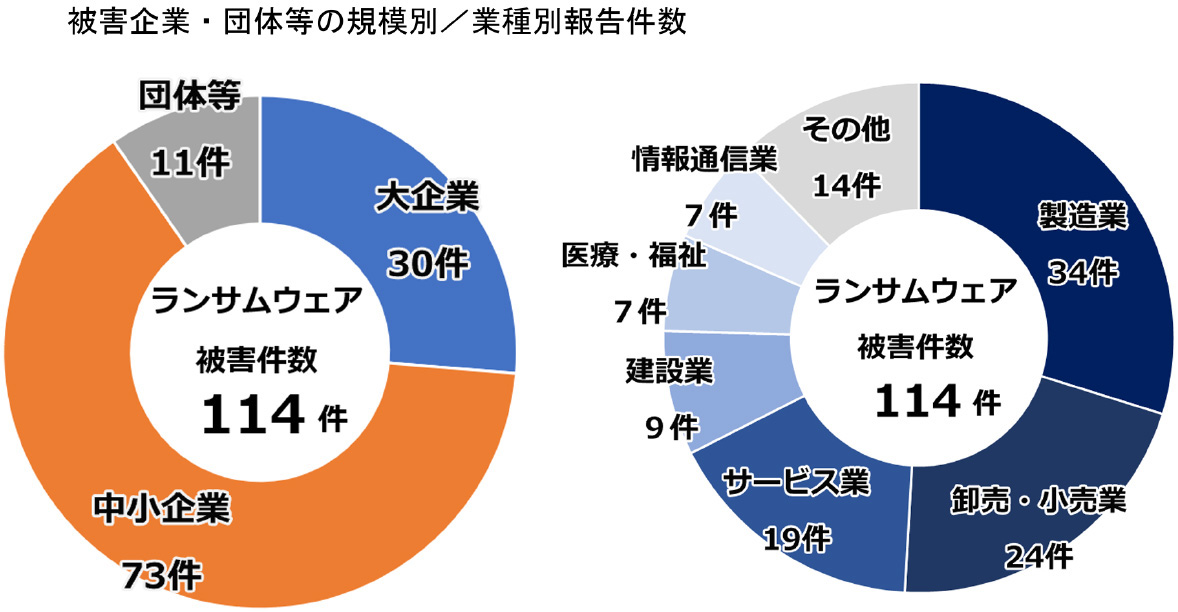

こうしたサイバー攻撃のターゲットは、中小企業にも広がっています。警察庁の同調査によると、業種を問わず、令和6年上期におけるサイバー攻撃の被害件数の64%は、中小企業を対象とするものでした(※3)。

※3:警察庁『令和6年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について』

中小企業がサイバー攻撃のターゲットになりやすい理由として、大企業に比べてセキュリティ対策が不十分なケースが多いことが挙げられます。

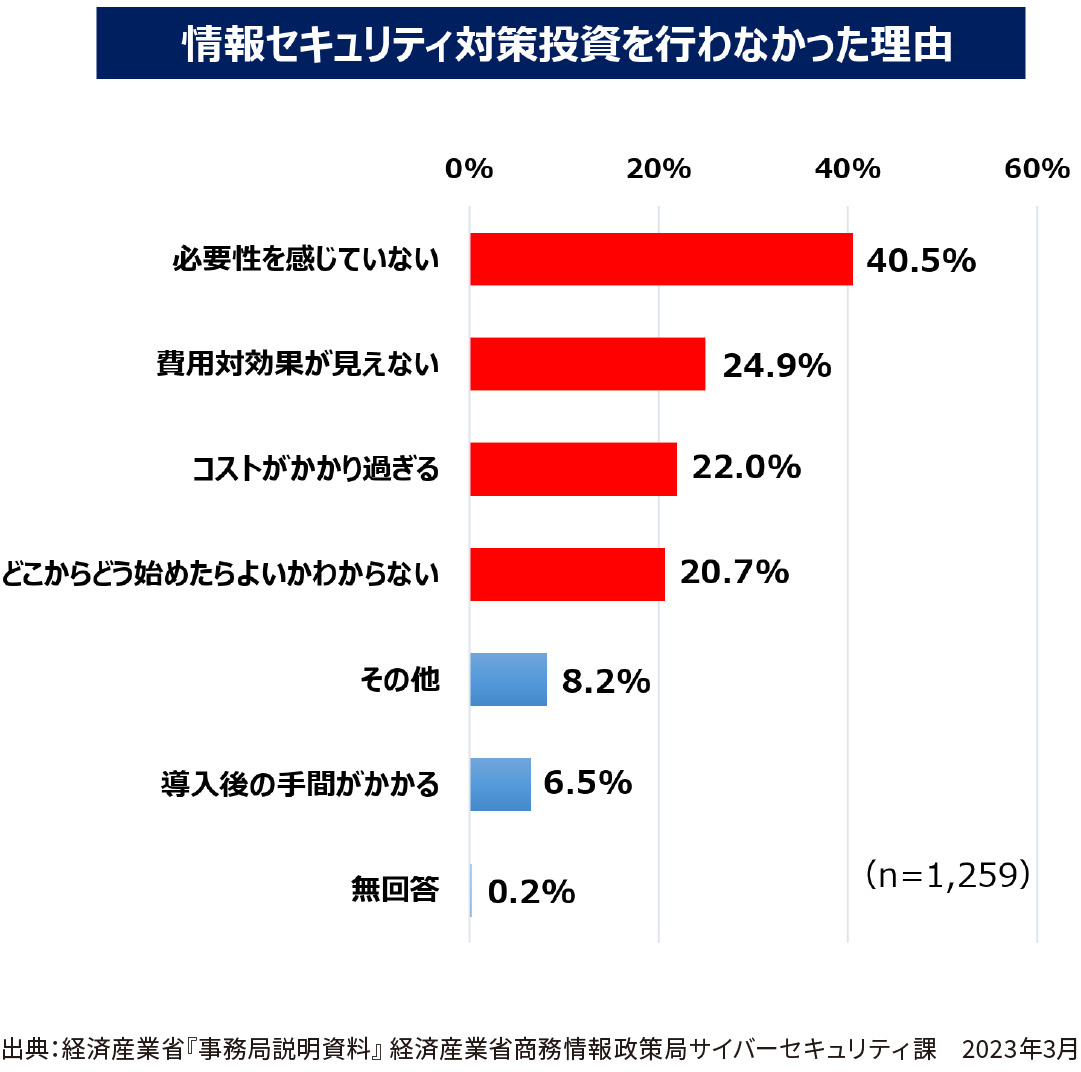

多くの中小企業ではセキュリティ対策への投資が不足する傾向にあり、攻撃者にとって格好のターゲットとなっているのが現状です。経済産業省の報告(※4)によると、情報セキュリティ対策投資を行わなかった理由として、約4割の企業が「必要性を感じない」としてリスクに気づかず、約2割が「費用対効果が見えない」と回答。さらに約2割も「コストがかかり過ぎる」と回答していることからも、費用面の悩みも多いようです。また、中小企業では人材が限られることも加え、十分なセキュリティ対策を講じることが難しいのが実態です。

こうした状況下で、前述した新たな攻撃が拡大し、大企業と取引のある中小企業を経由して大企業のシステムに侵入するケースも増えています。サプライチェーンの隙間を狙い、中小企業が踏み台とされやすいのも要因の一つでしょう。

※4:経済産業省『事務局説明資料』経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課2023年3月(PDF版)

Windows 10を使い続けるリスクとは

こうしたサイバー攻撃の脅威が迫る中、Windows 10のサポート終了後もそのまま使い続けると、以下のリスクが考えられます。

①マルウェアや不正アクセス等のリスク拡大

セキュリティ更新プログラムが停止されると、ウィルスやマルウェア攻撃を受けやすくなり、十分な防御が難しくなります。その結果、以下のリスクが想定されます。

- 情報漏洩

- 機密情報や顧客データが漏洩するリスクがあり、顧客の信頼を失います。

- 業務停止

- 製品の供給やサービスの提供が停止することで、ビジネスの継続性に大きな影響を与えます。

- 経済的損失

- 上記のビジネス中断やシステム復旧に多額のコストがかかります。

- 法的リスク

- 情報漏洩や業務停止により、顧客や取引先から損害賠償を求められる可能性があり、法的な対応を求められます。

- 社会的な信用の失墜

- 被害が公になると、企業のブランドイメージが損なわれ、長期的なビジネスに悪影響を及ぼします。

②アプリケーションの非対応

新しいソフトウェアやブラウザでは動作しない可能性があり、アプリケーションのアップデートができず、最新の機能やサービスを利用できなくなることがあります。また、プリンタなどの周辺機器が正常に動作しなくなることがあります。

③業務効率の低下

Windows 11の最新機能を活用することで得られるパフォーマンス向上の恩恵を受けられず、業務効率が低下する可能性があります。たとえば、業務で頻繁に利用するオンライン会議では、音声や画像の背景処理や分析処理などでも生成AIの最適化が進んでいますが、これらの処理や機能が利用できなかったり、遅くなったりすることが考えられます。

④法的・コンプライアンス上のリスク

多くの業界や業種で、サポートが終了したOSを使い続けることは認められておらず、情報セキュリティ規制や法令違反につながる可能性がありますので注意が必要です。たとえば、金融機関や公共機関などでは、固有のルールや規制があり、罰金や制裁措置が科されるリスクがあります。

Windows 11移行による対策

Windows 11に移行して対策

Windows 11 Proは最新のセキュリティ機能を搭載しており、最新の脅威からシステムを保護します。マイクロソフト社が発表した「Windows 11 Security Book(※5)」によると、Windows 11 Proに標準搭載されている認証情報保護、マルウェア対策、アプリケーション保護などのセキュリティ層により、ファームウェア攻撃の3.0倍の削減、セキュリティ インシデントが62%減少したと報告されています。

さらに、定期的なアップデートにより、脆弱性が迅速に修正されます。Windows 11 Proを搭載した最新のPCには次世代のセキュリティ技術が組み込まれており、Windows 10と比較すると一段と強固なセキュリティ環境を構築することが可能です。次にその具体的な強化ポイントを解説します。

※5:マイクロソフト社『Windows 11セキュリティブック』

Windows 11 セキュリティ機能の強化ポイント

Windows 11 Proは、最新のセキュリティ機能を備えたOSです。Windows 10 Proと比較して、システム要件がより強化されており、セキュリティの適用範囲も広がっています。

冒頭でご説明したとおり、近年のウィルスやマルウェア攻撃は拡大し、ますます複雑化しています。これらの新たな脅威に対処し、ユーザーやデータ、デバイスを保護するために、Windows 11は、ハードウェアとソフトウェアの連携を強化しています。さまざまな新しい機能や強化された機能がありますが、ポイントは、「初期設定のままでセキュリティを確保するよう設計」されているという点です。たとえば、強化された「コア分離」「セキュリティプロセッサ」「セキュアブート」による保護について紹介します。

「コア分離」について

Windows 10 では、初期状態で利用している場合、ウイルス対策ソフトの脆弱性を突いてウイルス対策ソフトを機能停止させる問題がありました。Windows 11 では、「コア分離」機能の「メモリ整合性」という機能が初期状態で有効化されて対策が施されています。

- コア分離(VBS)

- 仮想化ベースのセキュリティで、安全なメモリ領域を作成し、重要なOS機能を保護します。

- メモリ整合性 (HVCI)

- ドライバーやコードの署名をチェックし、正当なコードのみを実行することで、マルウェアの攻撃を防ぎます。

コア分離による仮想化ベースの領域で署名チェックを行うことで、マルウェアによる OS の不正な書き換え攻撃を防ぐことができます。

なお、Windows 10にもメモリ整合性機能は存在しますが、メモリ整合性は CPU に依存するため、サポートされていない CPU が搭載されているケースを考慮して初期状態では有効となっていませんでした。

「セキュリティプロセッサ」について

Windows 11では、データの抜き取りを防止するために「TPM(トラステッド プラットフォーム モジュール)2.0」の搭載が必須となりました。TPM とは、PCの中にあるデータを暗号化し、暗号で利用する鍵を格納しておくチップのことです。

- TPM2.0

- Windows 11搭載PCには必ず内蔵されており、重要なパスワードや証明書を安全に保管します。

- Windows Hello

- TPM内の情報にアクセスするためには、Windows Helloを介する必要があります。

TPM内には、ID を強固に守るWindows Helloを介した場合のみアクセス可能となる重要なパスワードや、証明書が格納されており、この情報がないとWindows 11のサインインやディスクの暗号化解除ができないように設計されているため、PCが盗まれてSSDが取り出されたとしても、データを利用することは困難です。

なお、Windows 11ではTPM2.0が必須要件となり、暗号アルゴリズムなどの機能が強化されています。

「セキュアブート」について

PCの起動時、ユーザーが電源を入れると「UEFI (Unified 拡張ファームウェア インターフェイス)」というファームウェアが起動し、SSD 上の Windows 11 OS が起動します。OSが立ち上がる前の動作ですので、ウイルス対策ソフトも機能しません。近年、この起動プロセスの途中で悪意あるアプリを差し込み、PCを乗っ取る攻撃が増えています。これを防ぐのがセキュアブートです。

- セキュアブート

- OSの起動前に実行されるすべてのコードをチェックし、デジタル署名を確認して改ざんがないことを確認します。署名が無効と判断されると、起動せずエラーメッセージが表示されます。

なお、この仕組みはWindows 10でも有効ですが、UEFIの設定対応が必要です。Windows 11ではハードウェア側の対応は不要です。

詳しい強化ポイントの説明はマイクロソフト社のページでご確認ください。

ご参考:マイクロソフト社『使うならイレブン! Windows 11 は飛躍的にセキュリティを強化』

Windows 10とWindows 11 のセキュリティ機能の違い

現代の脅威に対抗するためには、ハードウェアとソフトウェアの間に強力な連携が必要です。オペレーティングシステムとソフトウェアだけでは、サイバー犯罪者が使用する幅広いツールから資格情報の盗み、データの取得、マルウェアの埋め込みを防ぐことはできません。

表1:ハードウェア関連の主なセキュリティ

詳しい説明はマイクロソフト社のページでご確認ください。

ご参考:マイクロソフト社『ハードウェアのセキュリティ』

アプリケーションは、サイバー攻撃の主要なターゲットです。攻撃手法には、悪意のあるコードを挿入するインジェクション攻撃や、通信を傍受して変更する中間者攻撃などがあります。Windows 11は、信頼できるアプリとドライバーのみが実行できるようにする機能を備えており、ユーザーやデータを保護します。これにより、悪意のあるソフトウェアからデバイスを守ります。

表2:アプリケーション関連の主なセキュリティ

| セキュリティ機能 | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11の強化ポイントなど |

|---|---|---|---|

|

Smart App Control スマート アプリ コントロール Smart App Controlは、Microsoft社のアプリインテリジェンスサービスとWindowsのコード整合性機能を組み合わせた新しいアプリ実行制御機能。 |

非対応 | 標準搭載 | 信頼されていないアプリや署名されていないアプリをブロックし、悪意のあるアプリ実行を抑制 |

| Windows App Control for Business Windows App Control for Businessは、企業が管理対象のWindowsデバイスで実行されるアプリやドライバーを制御するための機能。これにより、信頼されたアプリのみが実行されるようにポリシーを設定し、セキュリティを強化。 | 標準搭載 | 標準搭載(強化版) | Smart App Controlが追加され、信頼されていないアプリや署名されていないアプリをブロック |

| 脆弱なドライバーのブロックリスト 脆弱なドライバーのブロックリストは、マイクロソフト社が提供するセキュリティ機能で、既知の脆弱性を持つドライバーや悪意のある動作をするドライバーを自動的にブロックする機能。 | オプション | 標準搭載 | 脆弱なドライバーブロックリストがデフォルトで有効になっており、Windowsセキュリティアプリから管理 |

| Windows Sandbox Windows Sandboxは、Windows Sandboxは、信頼されていないアプリケーションやファイルを安全に実行するための分離された仮想環境のこと。 | 標準搭載 | 標準搭載(強化版) | 起動速度とパフォーマンスが改善され、より効率的に動作 |

詳しい説明はマイクロソフト社のページでご確認ください。

ご参考:マイクロソフト社『アプリケーションのセキュリティ』

従業員の個人情報保護は非常に重要です。脆弱なパスワードやフィッシング攻撃など、企業が直面するリスクは多岐にわたります。Windows 11は、ID保護機能を強化し、最新の防御策を提供します。

たとえば、Windows Hello for Businessのパスワードレス機能や拡張サインインセキュリティ(ESS)などがあります。これにより、企業は資格情報の盗難や不正アクセスのリスクを大幅に軽減できます。

表3:ID保護関連の主なセキュリティ機能

| セキュリティ機能 | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11の強化ポイントなど |

|---|---|---|---|

|

Windows Hello (生体認証) Windows Helloは、顔認証、指紋認証、またはPINを使用してWindowsデバイスにサインインするための安全な機能。パスワードを使用せずに迅速かつ安全にデバイスにアクセスできます。顔認証や指紋認証に対応するデバイスが必要。 |

標準搭載 | 標準搭載(強化版) | 顔認証や指紋認証の精度が向上し、なりすましを防ぐAI技術が導入 |

| Windows プレゼンス センシング Windows プレゼンス センシングは、利用者の存在を検知してデバイスの動作を自動化する機能。利用者がデバイスから離れると自動的に画面をロックし、近づくとスリープ状態から復帰させることができる。 | 非対応 | 標準搭載 | 利用者が離席すると自動的に画面をオフにし、近づくとスリープ解除 |

| 拡張サインイン セキュリティ(ESS) 拡張サインイン セキュリティ (ESS) は、Windows Helloの生体認証データにさらなるセキュリティレイヤーを追加する機能。仮想化ベースのセキュリティ (VBS) やトラステッドプラットフォーム モジュール 2.0 (TPM 2.0) を使用して、生体認証データを保護。 | 非対応 | 標準搭載 | Windows Helloの生体認証を強化し、より安全なサインインを提供 |

| ローカル セキュリティ機関 (LSA) の保護 ローカル セキュリティ機関 (LSA) の保護は、Windowsデバイスのセキュリティを強化するための機能。LSAは、利用者の認証とWindowsサインインの検証を担当し、MicrosoftアカウントやEntra IDアカウントへのシングルサインオンに使用されるトークンと資格情報を処理する。 | オプション | 標準搭載 | LSA保護がデフォルトで有効になっており、資格情報の盗難を防止 |

| Credential Guard Credential GuardはCredential Guardは、Credential Guardは、Windowsデバイス上の資格情報を保護するためのセキュリティ機能。 | オプション | 標準搭載 | Credential Guardがデフォルトで有効になっており、資格情報の保護が強化 |

詳しい説明はマイクロソフト社のページでご確認ください。

ご参考:マイクロソフト社『ID保護』

プライバシーは個人や組織にとって重要であり、AIの進化によりさらに注目されています。Windowsでは、音声、位置情報、予定表、マイク、通話履歴などのプライバシー設定に簡単にアクセスできます。利用者はアカウントダッシュボードにサインインすることで、Microsoftアプリとサービスの詳細を確認し、プライバシー設定を管理することもできます。

表4:プライバシー関連のセキュリティ機能

| セキュリティ機能 | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11の強化ポイントなど |

|---|---|---|---|

| Microsoft プライバシー ダッシュボード Microsoft プライバシー ダッシュボードMicrosoft プライバシー ダッシュボードは、Microsoft アカウントでサインインしているときに、使用する製品やサービスのプライバシー設定とアクティビティデータを管理するためのツール。BingやCortanaの検索履歴、Microsoft Edgeの閲覧履歴、位置情報、音声データなどを表示および削除できる。 | 標準搭載 | 標準搭載(強化版) | プライバシー設定が強化され、利用者が詳細なプライバシー設定を管理 |

詳しい説明はマイクロソフト社のページでご確認ください。

ご参考:マイクロソフト社『プライバシー』

セキュリティ強化によりIT管理部門の生産性も向上

マイクロソフト社が発表したホワイトペーパー『前進: 安全な環境がビジネスチャンスを拡大』によると、これらのセキュリティ強化により、IT管理部門でのヘルプデスクへの問い合わせが減少し、生産性が向上したとされています。結果として、Windows 11 Proを導入している組織では、セキュリティとIT管理部門の生産性が20%向上したとの報告もあります。(※7)。

※7:マイクロソフト社 ホワイトペーパー『前進: 安全な環境がビジネスチャンスを拡大』PDFダウンロード

上記のリンクをクリックすると、PDFファイルのダウンロードが開始されます。

Windows 11 の導入効果とは

Windows 11 Proへ移行することで、セキュリティ対策以外にも効果が期待できます。「生産性の向上」と「導入コストの削減」です。

生産性の向上

Windows 11は、ユーザーインターフェース(UI)の洗練とマルチタスク性能の向上により、操作性と生産性が大幅に改善されています。

スタートメニューとタスクバーが画面中央に配置され、デスクトップが整理され、作業効率が向上しています。また、「スナップ レイアウト」機能により、ウィンドウを画面上に自在に配置することが簡単になり、複数のウィンドウを同時に表示しながら作業する際に、作業効率が格段に向上します。さらに、仮想デスクトップ機能も改善され、異なるプロジェクトや作業用に複数のデスクトップを簡単に切り替えることができるようになりました。

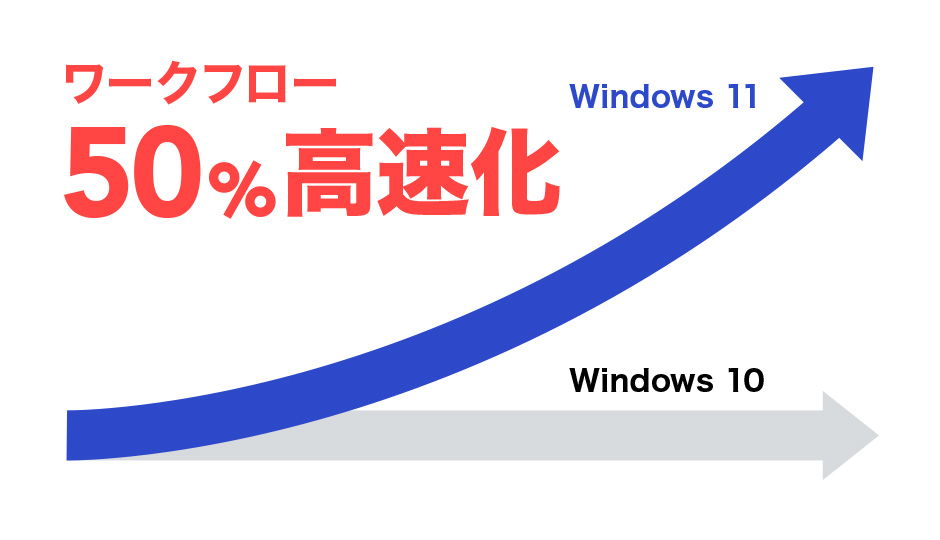

マイクロソフト社の発表(※8)によるとWindows 11 Proを搭載したノートPCは、タスクの処理速度が向上し、全体的な利用者体験が改善されることが示されました。また、コラボレーションは高速化し、ワークフローは50%高速化されたという報告もあります。Windows 11の性能が各部門の生産性を向上させます。

生産性の向上に関する機能について、詳しくは以下のコンテンツもご覧ください。

※8:マイクロソフト社『今すぐ新しいWindows 11 Pro のPCにアップグレード』

Windows 11導入で簡単にAI活用ができる

Windows 11には、無償で利用できるAIアシスタントの「Microsoft Copilot」が搭載されています。Microsoft Copilotを活用すると、たとえば質問するだけでAIアシスタントが業務を効率化する手助けをしてくれます。

Microsoft Copilotの活用は、社員一人ひとりの作業効率を向上させ、結果として企業全体の生産性向上につながります。商用データ保護とプライバシーを防御しながら、自然言語を使用してMicrosoft Copilot にタスクの実行、情報の検索、コンテンツの作成を依頼できます。

さらにMicrosoft 365 Copilotを使えば、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等のデータを活用して、資料の分析や作成、要約、データ分析、表現形式の変更、文章のブラッシュアップが可能です。 具体的には以下のような作業が効率的に行えるようになります。

-

【動画】最新の市場動向調査(Webの最新情報をまとめて知ることができる)

-

【動画】動画の翻訳・要約(動画を短時間で要約し、ポイントをつかむ)

-

【動画】業界研究・調査(商用データ保護の機能でセキュアに調査・分析)

-

【動画】社内マニュアルの作成(Microsoft Copilotで文書のドラフト作成)

-

【動画】Wordファイルからスライド資料作成(Microsoft Copilotでスライドのドラフト作成)

-

【紹介資料】会議の議事録作成・内容の要約

上記以外にも動画でMicrosoft Copilot、およびMicrosoft 365 Copilotの活用事例をご紹介しています。またMicrosoft Copilotの詳しい解説に関しては以下をご覧ください。

導入コストの削減

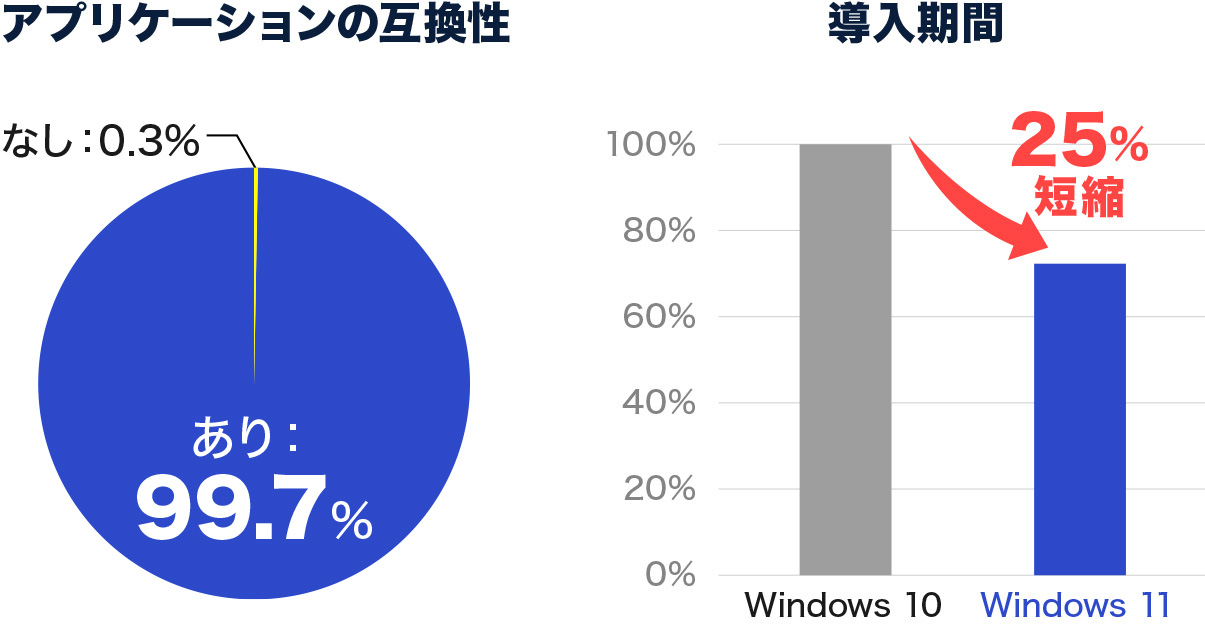

Windows 11への移行は、アプリケーションの互換性が99.7%と高く、その結果、導入期間も25%短縮されるため、導入コストの削減につながります。

最近ではクラウドサービスの普及により、多くのアプリケーションがブラウザ経由で利用可能です。そのため、Microsoft Edgeなどのブラウザを使用すれば、Windows 11への移行による互換性問題は少なくなります。また、動作に不具合が生じた際には、アプリケーションの互換性を無償で支援する“Microsoft App Assure”サービスを利用することで、アプリケーションの動作支援を無償で受けることができます。

マイクロソフト社の発表(※9)によると、このMicrosoft App Assureを利用することで、Windows 10で使用していたアプリケーションとの互換性は99.7%に達します。新しいアプリケーションの導入や習熟が不要なため、生産性が一時的に低下するリスクはほとんどなく、スムーズに移行可能です。

このように、Windows 11はアプリケーションの互換性が高く、セキュリティ機能が強化されているため、対策にかける時間を削減できます。移行ツールの自動化やクラウドサービスの利用により、物理的なデバイスの準備や設定が不要となり、Windows 11の導入期間は従来と比較して25%短縮されるという報告(※9)もあります。

※9:マイクロソフト社『Windows 10 サポート終了に備えて、今日から Windows 11 に移行する方法』

Windows 11導入計画と移行ステップ

Windows 11導入計画

Windows 11への移行をスムーズに進めるには、移行スケジュール、予算、人員配置、テスト環境の構築などを含む、詳細な導入計画を策定することが重要です。以下では、具体的なWindows 11への移行ステップをご紹介いたします。

Windows 11へ移行するためのステップ

- 1

Windows 11移行に向けた準備

- 2

データのバックアップ

- 3

Windows 11へのアップグレードまたはクリーンインストール

- 4

アプリケーションのテストと検証

-

1

Windows 11移行に向けた準備

現在使用しているPCのハードウェア要件やソフトウェアの互換性を確認し、移行に必要なリソースやスケジュールを計画する。

詳しくはこちらPC正常性チェックについて

マイクロソフト社からリリースされている『PC正常性チェックアプリ』を使用すれば、デバイスがWindows 11のシステム最小要件を満たしているかどうか調べることができます。以下、Windows 11への移行準備を行う手順と条件について説明します。

※以下のURLリンクをクリックすると、アプリケーションのダウンロードが開始されます。[ 手順 ]

- 1:ダウンロードとインストール

- PC正常性チェックアプリをダウンロードするには、 https://aka.ms/GetPCHealthCheckAppにアクセスしてください。ダウンロードが完了したら、インストーラーを実行してアプリをインストールします

- 2:アプリの起動

- Windowsのタスクバーの検索ボックスに「PC正常性チェック」と入力し、検索結果からアプリを選択して起動します。

- 3:システム要件の確認

- アプリを起動したら、「今すぐチェック」ボタンをクリックして、デバイスがWindows 11のシステム最小要件を満たしているかどうかを確認します。結果が表示され、デバイスが要件を満たしている場合は、Windows 11へのアップグレードが可能です。要件を満たしていない場合は、具体的な理由と対策が表示されます。

[ システム要件 ]

- 1:システム要件

- Windows 11のシステム最小要件を満たす必要があります。

これには、対応するプロセッサ、RAM、ストレージ、TPM(トラステッド プラットフォーム モジュール)2.0などが含まれます。詳細なシステム要件については、Microsoftの公式サイトで確認できます。

Windows 11 System Requirements - Microsoft Support

- 2:互換性の確認

- アプリは、デバイスの互換性を確認し、互換性の問題がある場合は、アップグレードを一時的に保留にすることがあります。これにより、重要なアプリやドライバーがまだ互換性がない場合でも、ユーザーの生産性が損なわれないようにします。

- 3:Microsoftアカウント

- Microsoftアカウントにサインインすることで、設定やファイルを他のデバイスと同期することができます。この手順と条件に従って、PC正常性チェックアプリを使用してWindows 11への移行準備を行います。

-

2

データのバックアップ

重要な業務データや個人ファイルをクラウドや外部ストレージに保存し、万が一の移行トラブルに備えてリカバリー手順も準備する。

詳しくはこちら -

3

Windows 11へのアップグレード

またはクリーンインストール既存環境を維持したままアップグレードするか、クリーンインストールを実施して新たな環境を構築し、最新の状態で運用を開始する。

-

4

アプリケーションのテストと検証

Windows 11上で業務アプリやツールの動作を確認し、エラーや互換性の問題がないかをチェックし、必要なら修正や最適化を行う。

詳しくはこちら

このようなステップでWindows 11への移行が完了したら、ユーザーに対してのトレーニングを行うことも重要です。新機能や操作方法を説明し、彼らがスムーズに適応できるようにガイドラインやFAQを用意し、サポート体制を整えてください。

これからの働き方に適したPC選び

PC選定において重視すべきポイント

これまでご説明してきたとおり、最新のWindows 11 Proを導入することで、「セキュリティ対策」「生産性の向上」「導入コストの削減」などの効果が期待できます。ただし、より効果的な移行を実現するためには、利用者一人ひとりの働き方を正確に把握し、それに基づいた最適なバランスでのPC選定が重要です。ここでは、PC選定において重視すべきポイントをご紹介します。

- 業務内容とセキュリティ強化の最適化

- 業務内容を正確に把握することで、必要なセキュリティレベルが明確になります。たとえば、機密性の高いデータを扱う業務であれば、より高度なセキュリティ機能が必要となり、TPM搭載や高度な暗号化機能を持つPCを選択する必要があります。しかし、業務内容に合致しない過剰なセキュリティ対策はコスト増加につながります。

- 生産性向上への貢献

- 処理速度、メモリ容量、ストレージ容量などは、業務効率に大きく影響するため、業務に最適なスペックのPCを選定すれば、生産性の向上に直接繋がります。

- 導入コストと効果のバランス

- 業務内容に最適なPCを選ぶことで、過剰なスペックによる無駄なコストを削減できます。逆に、低すぎるスペックのPCは業務効率の低下やセキュリティリスク増加につながり、結果的にコスト増加につながる可能性があります。

富士通のLIFEBOOK U9415がおススメ

セキュリティ

富士通のLIFEBOOK U9415は、これからの多様な働き方に適応するために設計された、富士通独自のセキュリティ機能を搭載した先進的なノートPCです。リモートワークやハイブリッドワークが増える中、U9415は高度なセキュリティ機能により、どこからでも安心して業務を行うことができます。

富士通独自のセキュリティ機能

- ウイルス・マルウェア対策

-

-

BIOSのセキュリティ強化(EMC)

U9415/A 標準装備

-

- 本人認証

-

-

AuthConductor Client Basic

U9415/A 標準添付(未インストール)

-

手のひら静脈センサー

U9415/A カスタムメイド

-

指紋センサー

U9415/A 指紋認証機能付き電源ボタン(カスタムメイド)

- Webカメラ

U9415/A 内蔵型Webカメラ 標準装備

- AuthConductor Client離籍・のぞき見検知オプション

U9415/A 別売オプション

- BIOS/ストレージパスワード

U9415/A 標準装備

-

- データ保護

-

- CLEARSURE Next

U9415/A カスタムメイド

- Local Data Protection

U9415/A 別売オプション

- Portshutter Premium

U9415/A 標準添付(未インストール)

- 暗号化機能付フラッシュメモリ(SSD)

U9415/A 標準装備

- セキュリティチップ

U9415/A 標準装備

- プライバシーフィルター

U9415/A カスタムメイド

- プライバシーカメラシャッター

U9415/A 標準装備

- その他セキュリティ対策

-

- BIOSブートロゴ設定

U9415/A カスタムメイドプラスにて50台以上からの対応

- 盗難防止用ロック取り付け穴

U9415/A 標準装備

セキュリティ機能一覧表はこちらをご覧ください