富士通自身を変革する全社DXプロジェクト「フジトラ」に見るDX成功の秘訣

ここまで、ファミリ会会員各社のDXへの取り組みと共に、DX実践に向けたヒントについて考えてきた。ここからは、富士通自身が取り組む全社DXプロジェクト「フジトラ(Fujitsu Transformation)」について解説しながら、富士通がこのプロジェクトを通じて、会員企業をはじめとした産業社会にどのような価値を提供しようとしているかを紐解いていこう。

福田 譲 氏

DX企業への進化を目指す、富士通の宣言に感じた期待

「富士通はIT企業からDX企業に進化します」と社長の時田が宣言し、自らCDXO(Chief Digital Transfor-mation Officer:最高デジタルトランスフォーメーション責任者)に就任することを発表したのは、社長就任直後の2019年9月の経営方針説明会でのことでした。

当時、SAPジャパンの代表を務めていた私は、この会見を見て大きな期待を抱きました。経営トップがここまで本気になっているのであれば、富士通のDXは困難を乗り超えて進み、結果として日本の産業界から参照可能な改革を進められるのではないかと考えたのです。この時、感じた期待感こそ、翌年の春、私が全社DXプロジェクト「フジトラ(Fujitsu Transformation)」の担当として、富士通に加わった大きな理由です。

経営トップが変革への意志を力強く宣言することは、DXを成功に導く第一歩といえます。逆にいえば、経営トップの覚悟と強いリーダーシップがなければ、DXは往々にして失敗に終わります。なぜそういえるのでしょうか。 まずは国内外の多くの実例が物語る「DX失敗の法則」について説明しましょう。

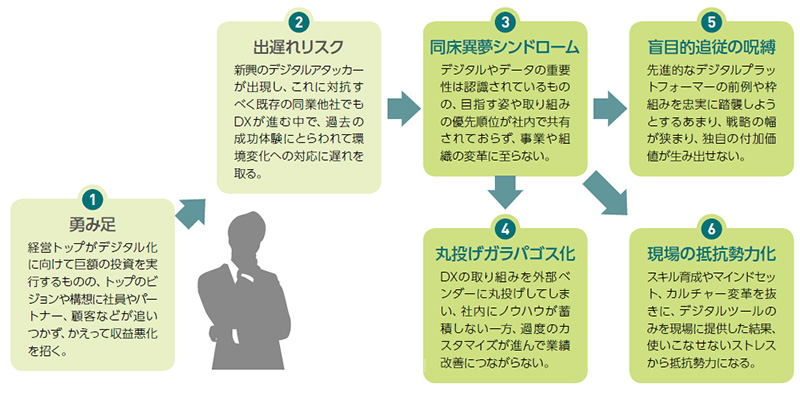

DXがうまくいかない理由はどこにあるのか

マッキンゼーのレポートによれば、DXにまつわる典型的なリスクは、大きく6つ挙げられます(図1参照)。最初に挙げられるのが「勇み足」ですが、これは日本企業では少数派です。第2、第3のリスク、すなわち「出遅れリスク」と「同床異夢シンドローム」こそ、日本企業における典型例といえるでしょう。この2つのリスクが「丸投げガラパゴス化」「盲目的追従の呪縛」「現場の抵抗勢力化」といった、これもまた日本企業にありがちな失敗例を招くことになります。

出典:マッキンゼー「デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ」(2020年9月)

出典:マッキンゼー「デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ」(2020年9月)

図1●DXにまつわる典型的なリスク

こうしたリスクの根本的な原因の1つは、「DXとは一体何なのか?」という共通理解が醸成されていないことだと考えます。世の中にDXの定義は様々ありますが、私が的確だと思っているのが、経済産業省の定義する「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革すると共に、業務プロセスや組織、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」というものです。

この定義に即して考えれば、DXの目的は「環境変化に対応して競争上の優位を確立すること」にほかなりません。「X(トランスフォーメーション:変革)」は、この目的を実現するための手段であり、「D(デジタルやデータ)」はそのためのツールに過ぎません。にもかかわらず、DXを掲げながらも、先進のデジタル技術を導入したり、ITシステムを最新化したりすることが目的化するケースが後を絶ちません。

前述の定義にもあるように、企業が環境変化に対応するためには、ITシステムはもちろんのこと、ビジネスモデルや業務プロセス、組織、企業文化など多くのことを変革する必要があります。実際、経済産業省が取りまとめた「DX推進指標」を見ると、9つの大項目のうち実に7項目が「経営のあり方、仕組みに関する指標」であり、残り2項目が「ITシステムに関する指標」です。

こうしたことからもわかるように、DXは「ITごと」ではなく「経営ごと」であり、部門単位を越えた変革の必然性から、経営トップがリーダーシップを発揮し、全社を挙げて取り組むべきプロジェクトです。DXに取り組む第一歩として、このことを認識し、実践できるかどうかが、DXの成否を分ける大きな要因ではないでしょうか。また、経営陣の一員として、そのような理解を、経営トップを含めた経営陣に醸成することがCIOの責務ではないかと考えます。

なお、2020年末には経済産業省から「DXレポート」の後続レポートとして「DXレポート2(中間取りまとめ)」が公開されました。私も策定に参画しましたが、各分野におけるDXへの取り組み状況や、DX推進への具体的な提言やヒントがまとめられていますので、ぜひ、ご覧ください。

関連リンク

- DXレポート2(中間取りまとめ)(経済産業省サイト)

富士通の全社DXプロジェクト「フジトラ」の重点テーマ

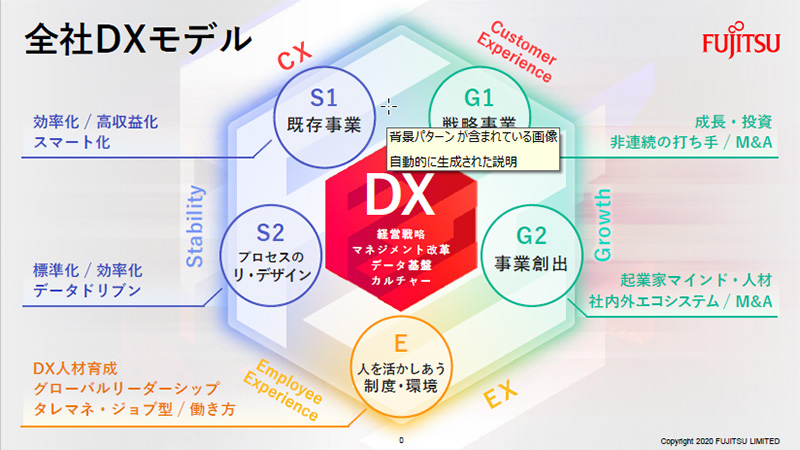

2020年7月にキックオフし、10月から本格始動した全社DXプロジェクト「フジトラ」は、「顧客や社会のDXをサポートするためには、まず富士通自身のDXが必要」との認識に基づくもので、その過程で得られた成果、知見、ノウハウや人材を、顧客へのソリューションやサービスに反映していきます(図2参照)。

図2●富士通の全社DXモデル

マッキンゼーの指摘するリスクを排除して確かな成果を導くべく、フジトラでは「経営のリーダーシップ」「現場の叡智を結集」「カルチャー変革」の3点を重点テーマとしています。それぞれについてご説明します。

重点テーマ1.経営のリーダーシップ

先述したように、DXではビジネスモデル、業務プロセスや組織、さらには人事制度など、企業の根幹からの変革が必要です。部門を越えた全社視点・長期視点での投資判断を要することもあり、経営トップの意志とリーダーシップなしには効果的に進めることができません。

フジトラのプロジェクトオーナーはCDXOである社長の時田であり、プロジェクトの運営を担う「ステアリングコミッティ」には、社内取締役である副社長の古田、専務CFOの磯部がメンバーとして参加しています。「変革」とは、口で言うほど容易なものではないと理解しているからこそ、経営トップ層が「自分ごと」として参画する体制を敷きました。

重点テーマ2.現場の叡智を結集

DXの目的は「競争上の優位性を確立」することであり、その実践者はビジネス現場の担い手にほかなりません。それゆえ、経営層が描くビジョンや変革を現場が理解し、これまでに培ってきた“強い現場力”を活かして、日本企業の強みである「全員参加型」で進める体制・方式としました。

フジトラでは、各部門を代表するDX責任者として「DX オフィサー(DXO)」を選任すると共に、多様な専門領域から「DXデザイナー」を選出して社長直下のCEO室に集めてTMO(トランスフォーメーション・マネジメント・オフィス)を設置しました。経営トップから各部門の「タテ」と、部門DXOたちを横断した「ヨコ」の両軸を変革のドライバーにして、全社の叡智を結集する体制としています。

重点テーマ3.カルチャー変革

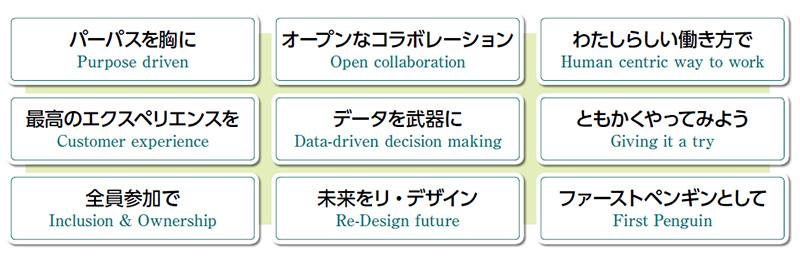

DXで最も重要なのが社内カルチャーの変革と考えています。DXは「一度やればそれで終了」というものではなく、変わり続ける環境に合わせて、何度でも変革し続ける企業体質への進化こそ、根本的に必要だからです。一過性の取り組みに終わるのでなく、社員一人ひとりが自発的かつ継続的に変革を実行できる企業風土が根付いて、はじめて「DX企業」といえると考えています。

実際、GAFAに代表されるような先進デジタル企業では変革が常態化しており、あえてDXプロジェクトを設けなくとも、絶えず環境変化に応じた変革を繰り返しています。その意味では、DXプロジェクトが不要になることが、プロジェクトのゴールと考えています。

このためフジトラでは、DX企業へのカギとなる9つのカルチャーやマインドセットを「DXプロジェクト・ステートメント」(図3参照)として掲げ、全社員への浸透と実践を図っていきます。あわせてグループ全社員のDX人材化を目指して、自己啓発プログラム「exPractice(エクスプラクティス)」(コラム参照)を開発し、社長をはじめとした経営陣からトップファーストで受講と実践を開始しています。

図3●DXプロジェクト・ステートメント

フジトラでは、これら3つの重点テーマの下に「経営」と「現場」が一丸となり、「持続的にDXを行う仕組み作り」と「経営(ビジネス)とIT(デジタル)の一体化」によって、デジタルやITを最大限に活用したトランスフォーメーションを目指しています。

DX推進のツールとして先進のITツールを活用

「DXは経営層のリーダーシップの下、全員参加で進めるもの」と聞いても、「現実には難しいのでは」と感じる方も少なくないでしょう。

確かに、規模の大小を問わず、社員すべての意思や意見を集約するのは容易なことではありません。特に昨今では、コロナ禍のため多くの社員が一堂に会することが難しく、仮に集められとしても、若手社員が先輩や上司の前で率直に発言できるとは限りません。さらに、集められた意見を集約し、そこから方向性を導き出すのも一苦労です。

こうした課題を解決するため、富士通では先進のITツールを積極的に導入。社員や顧客の意見を逐次、集約・分析すべく導入したエクスペリエンス・マネジメント・プラットフォーム「VOICE」をDX推進に活用しています。

VOICEは、社員や顧客を対象としたデジタル・サーベイを通じて得られたデータを、AIを活用して解析する仕組みです。これを用いることで、経営層は多くの意見の中から変革の方向性や優先すべき課題などを容易に見出すことが可能になっています(図4参照)。

図4●VOICEプログラム

会員企業の皆様への導入もサポートできますので、興味のある方はぜひ、お問い合わせください。

DXを推進するうえで欠かせないCIOやIT部門の役割とは

VOICEの例でもわかるように、ITやデジタルはビジネスの変革はもちろん、そのための検討や準備をスピーディーかつデータに基づいて論理的に進めるうえで大いに活用できます。

しかし、デジタル技術の進化は目まぐるしく、ITやデジタルのポテンシャルを最大限に活かし、より高付加価値なビジネスモデルや業務プロセスを導き出すのは容易ではありません。これらを的確に把握し、経営トップや社内各部門にわかりやすく伝え、DXへと向かわせることこそ、今の時代のCIOやIT部門の役割だといえるのではないでしょうか。

先に「DXは経営ごとであって、ITごとではない」と述べましたが、DXを推進するうえで、CIOやIT部門の役割は決して小さくありません。組織に対して、変化への“気付き”と“意志”をもたらすことができるのは、私たちCIOやIT部門の皆さんにほかならないのではないでしょうか。

富士通のDXは産業社会に何をもたらすのか

富士通の全社DXプロジェクト「フジトラ」は、まだスタートしたばかりであり、これまで述べてきた考え方や手法の有効性も、まだ未知数です。幾多の困難も容易に想像できますが、富士通はフジトラを通じて「富士通自身(社内)のDX」と共に、「事業そのもの(社外)のDX」を成し遂げ、2つの変革を連動させることで、「デジタル×変革」で実践知を持ち、顧客や社会に価値を提供できる存在になることを目指します。

フジトラの経験と成果は、その成否にかかわらず、富士通の新しいソリューション・サービスとして、またDXの実践知や人材という形で、必ずや会員企業の皆様のお役に立てるはずです。ぜひ、見守っていただくと共に、ご意見やアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

399号冊子のデジタル版は以下からまとめてダウンロード可能です。

またバックナンバー(2000年10月発行 275号以降)の会報FamilyをWeb上でご覧いただけます。